円安もあり、訪日韓国客が増える中、宗教上の理由で特定の肉が食べられない人向けのメニューを提供したり、ヴィーガン向けの食事を提供する店がどんどん増えています。

多様化の時代であり、こうしたことは想定の範囲内なのですが、今回はそもそもなぜヴィーガンが増えているのか?*1という点に着目してみましょう。

ヴィーガンの年

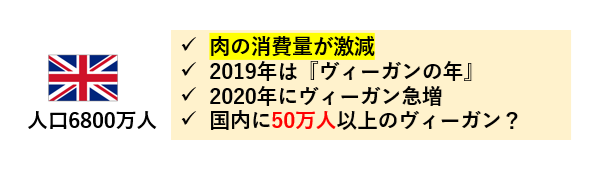

エコノミスト誌は2019年をヴィーガンの年と名付けました。

英国での肉の消費量が、10年前と比して17%も下がっていたからです。

近年ではWHOも健康のために野菜などでできた代替肉を推奨したり、畜農業の環境汚染への懸念が強まってきていることが背景にあります。

▼代替肉は”だいたい”肉▼

英国(人口6800万人)内でヴィーガンは急増しており、2020年には1年で40%の増加あり、少なくとも50万人くらいはいると言われています。

ヴィーガンの人気に伴い、それを狙ったビジネスも増え、ヴィーガンレストランも見られるようになりました。

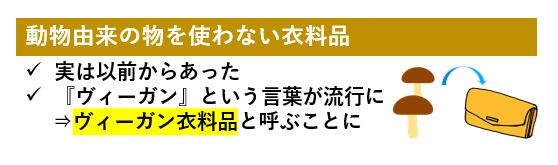

何も食べ物だけではありません。衣料品や化粧品にもヴィーガンオプションが出ています。

要は動物由来のものを一切使わないということで、キノコ由来の”革”製品なども登場しました。

実は以前から、動物由来のものを使わない衣料品という物はありました。

現在はそういったものは”ヴィーガン”表示がなされるようになったのです。要は流行り言葉ですな。

ベジタリアンから派生

昔から菜食主義のベジタリアンはいました。

▼ベジタリアンとヴィーガン▼

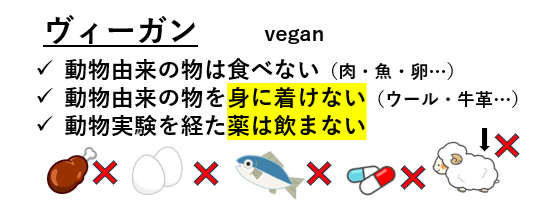

80年も前、1944年、英国ベジタリアン協会の一部のメンバーは、動物を食べないベジタリアンの中でも、さらに卵や牛乳をも避ける人々がいることに着目していました。

協会レスター支部のドナルド・ワトソン氏がそうした人々のことをヴィーガンと名付けました。

Vegetarianの初め(Veg)と終わり(an)の音を繋げました。その意図は、ヴィーガンがベジタリアンの始まりであり終わりであるからだそうです。

ちょっと意味が分かりませんが・・・

協会の季刊にヴィーガンについて解説したところ、いい反響があったそうです。

しかしながらなかなか多くく発展することはなかったのです。

肉を避けるのは共通していますが、そこから発展して、卵・乳製品も避けるというのがハードルが高かったからのようです。

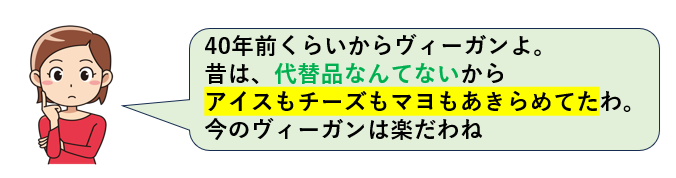

おいしいチーズを牛乳を使わずに作るのが難しく、代替品がないため、ヴィーガンにまでなるのは難しいと感じる人が多くいました。

ヴィーガンの考え

実は重要な変化は代替品が出てきたことでした。

記事に登場する57歳の女性は、1980年代にヴィーガンになりました。当時を振り返ると、ヴィーガン用の代替食など選択肢がなく、アイスクリームやチーズ、マヨネーズを諦めるほかありませんでした。

しかし、時代が流れ、科学技術の発達、多様化の進展で、豆乳やアーモンドミルクなど牛乳の代替品が広まり始めました。「これで大好きなカプチーノが飲めるわ」と喜ぶ彼女。

しかし、実際のところ、過去の彼女にとって、肉類・乳製品や卵を諦めことは決して苦ではなかったといいます。

多くのヴィーガンにとって、食肉は「殺人行為」で、酪農品は「拷問行為」に等しいからです。

また同時に酪農自体が、温室効果ガスや水質汚染などの環境負荷をもたらすことが、近年での大きな懸念になっています。

例えば家畜の糞尿や飼料の食べ残しを垂れ流すことや、牛のゲップや排泄物に大量の温室効果ガスが含まれている*2ことです。

いいこと言ってるけど、ちょっと宗教チックで、お友達にはなりたくないですね。(秘)

「補助金を出せ」

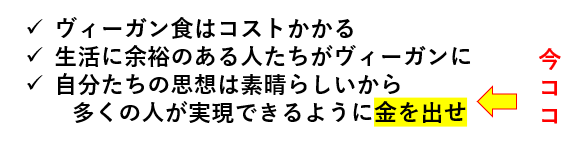

英国でのヴィーガンの多くは白人の中流階級の人だといいます。要はある程度生活にゆとりがる人たちです。

低賃金労働者で家族を養わなければいけないとなると、食費を安く抑えたいのでヴィーガンにはならないと。

ヴィーガン食というのは高くつきます。それが理由です。

記事で紹介されているヴィーガン活動家は、国が補助金を出して、ヴィーガン食を安く、多くの人が手を出しやすくするべきだとも述べています。

んー、こういう人苦手・・・笑

基本〇〇活動家って自分勝手ですよね。。

政府は、旧来の酪農産業と強い結び付きがあるため、その酪農業がつぶれるような政策(ヴィーガン食などを安価にする補助金)はしないだろうと活動家は言います。

発展途上国での人口増加と、そうした国での食の欧米化に伴い、今後も肉・卵・乳への需要はどんどん高まるでしょう。

そんな中で「ヴィーガン」を世界にアピールしても大きな効果は見込めないのが現実と考えられています。

記事の中で、中国とインドってのが書いてあったんですが、インドってヒンドゥー教で牛食べないんちゃう?と思ったら・・・

なんと人口の13%はイスラム教なので牛を食べれる*3んです。しかも、13%でも日本の人口より多いですからね(笑)

ヴィーガン増加

本題に戻って、なぜヴィーガンが増えているのでしょうか?

見てきたように、昔から動物を食べることは道徳的によくないと考える人達がいました。しかし、ヴィーガンを貫くには多くのハードルがあり、栄養偏重、食事のバリエーション不足、食費が余計にかかるなどです。

しかし、社会環境問題を考える人達や『倫理』『道徳』を考える人たちが増えてきたことと合わせて、代替食が手に入るようになったことでヴィーガンは増えています。

かつては、『意識高い系の人のくだらないこだわり』と考えられてきたヴィーガンも、少しずつカジュアルになってきたということですね。

初期の人類は植物だけを食べていたようですが、環境の変化で果物などが減り、250万年前くらいから肉食もするようになったと考えられています。肉食のために狩りをする能力が進化し、さらに草食の何倍ものエネルギーを摂れるようになり、脳が大きくなり、発達しました。

人間以外でも肉食動物は他の動物を食べます。

人間は肉食によって脳が発達し栄えてきましたが、その発達した思考が今度は『倫理』により肉食を否定しつつある・・・なんとも言えないですね

では、また(^o^)ノ