全く守備範囲ではないのですが、今回はリクエストを頂いたので、除草剤ラウンドアップについて勉強してみました。

ラウンドアップは、”発がん性”とか ”食の安全崩壊”という言葉とともに主張されるているものです。

だいたいこういうのは、ワクチンと同じで政治思想による印象操作が絡んでいますが、そのへん含めてみていきましょう。

▼ワクチンとフェイクニュース▼

ラウンドアップ

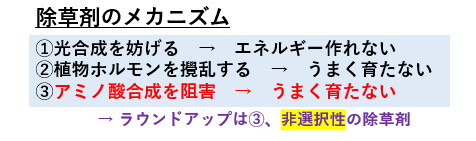

まず、除草剤のメカニズムについて少し知りましょう。このメカニズムは大きく分けて3種類(下記)あります。

ラウンドアップはグリホサート系の除草剤で、③の方法で草を枯らします。もう一つ特徴として”非選択性”であり、どんな植物でも枯らします。

ラウンドアップ自体は1970年にアメリカの会社が開発し、除草効果が抜群なことからいまは主流となっています。現在は、ドイツのバイエル社がアメリカの会社を買収したので、バイエルの製品です。

※ちなみにベトナム戦争で使われた枯葉剤は全く別であれはダイオキシン類が含まれていました。ラウンドアップとは無関係です。

空中散布について

非選択性の除草剤は、雑草以外も枯らしてしまうので、基本的には空中散布は推奨されておらず、手動での散布が推奨されています。

しかしながら、東日本大震災で津波被害を受けた農地では、立ち入り制限などもあり雑草により荒れ地となってしましい、後から人力で雑草の対応をするのはムチャクチャ大変だということで、特例を作りました。

▼東日本大震災と原発事故▼

これらの地域に限って、ドローンを使っての空中散布を認めることになっています。ま、もともと法的には空中散布は禁止されていませんが、非選択性ゆえ、風などで流されて意図しないところに飛ぶと、その辺の作物が育たないなどの影響があることからメーカーは非推奨なのです。

ラウンドアップレディー

ラウンドアップは強力な効果があるけど、非選択性ゆえ農作物を作る場所で使いにくいことはわかりました。しかし、科学技術の発達でその問題を解決したのです。

それが、ラウンドアップレディーです。

ん?女性?ーーいえ、違います。ready です。笑

要は、ラウンドアップが万一かかっても、ラウンドアップが効かないように作物の性質を変える、つまり遺伝子組み換えした作物のことです。

遺伝子組み換えの大豆やじゃがいもってよく表記ありますよね。そのことです。

これにより、ラウンドアップの短所であった”非選択性”を打ち消して、農作物を作る場所でも強力な除草効果を得ることができるようになったのです。

遺伝子組み換え作物

名前だけ聞くと何か怖いですよね。いまのワクチンでも『遺伝子組み換え』という単語も出てきますね。

昔は作物の性質を変えるには品種改良をしていました。別の品種同士をかけ合わせて試行錯誤で時間もかかるし結果もすぐには得られないという。。

そこで、遺伝子自体を少しイジって、その作物の性質を少しイジれば早いよねってできたのが遺伝子組み換えです。たとえば、害虫に強い性質にしたり、特定の除草剤が効かないような性質にしたり容易にできます。

しかし、安全性を理由に反対する人たちもいます。

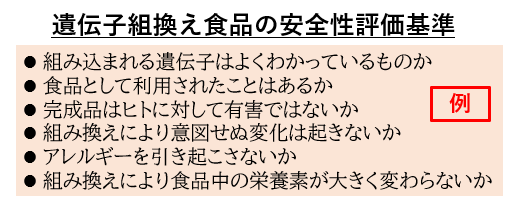

遺伝子組み換え作物の安全性

日本では食用の遺伝子組み換え作物は作っていません。アメリカなどから輸入されるものに遺伝子組み換え作物が含まれます。

食の安全を保つために2003年に食品安全基本法が制定され、日本内で安全性の確認が取れたものだけを輸入するようになっています。(そもそも、アメリカでもまず安全性が確認されているものです。)

また、日本では遺伝子組み換え作物を商品に使用した場合は、明記することが義務*1付けられています。

ところでアメリカで作られる大豆はほぼ100%、トウモロコシは90%ほどが遺伝子組み換え作物*2です。

ラウンドアップの安全性

ラウンドアップレディーの登場で、効果抜群のラウンドアップ除草剤を心置きなく使えるようになったのですが、安全性はどうでしょうか?

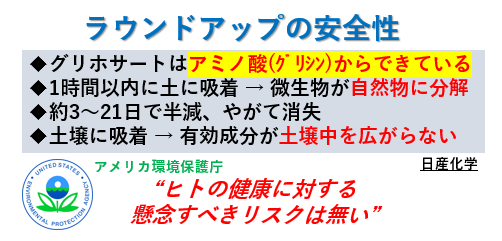

人間のDNAの中にもあるアミノ酸、グリシンから作られて、散布後も1時間以内に土に吸着してしまうので、広がりません。最終的には土壌中の微生物が分解してしまいます。

アメリカ環境保護庁もカナダ保健省でもヒトに対するリスクはないと判断しています。

また残留基準値というものがあり、それらを超えないためにしっかりと使用回数などが定められています。

発がん性

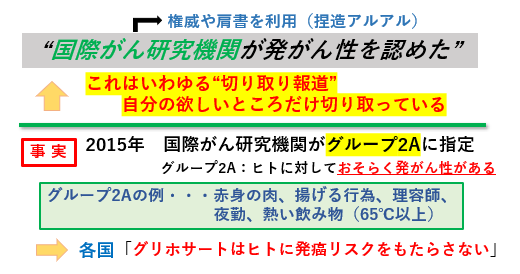

ネガキャンでよく出てくるのはこちらですね。WHOの下部機関に当たる国際がん研究機関(IARC) が2015年にグリホサートを『グループ2A』に指定したということを一生懸命押し出します。

反ワクチン派と同じ展開、「権威ある肩書や機関がこう言っている!」てやつですね。この手の印象操作はいつも効果が抜群なんです。

IARCがグループ2A*3に指定しましたが、赤身の肉や夜勤業務、熱い飲み物や、油で揚げる料理をすることも同じグループ2Aなのです。つまりはその程度のものということです。しかし、その事実を隠してネガキャンをしているわけです。

実際、EU、アメリカをはじめ、日本も世界的なアセスメントの結果発癌リスクをもたらさないと結論付けています。

アメリカのカリフォルニアの裁判で販売者側が敗訴したのは、実際に癌を引き起こしたからではなく、IARCの評価を消費者に告知していなかったからです。

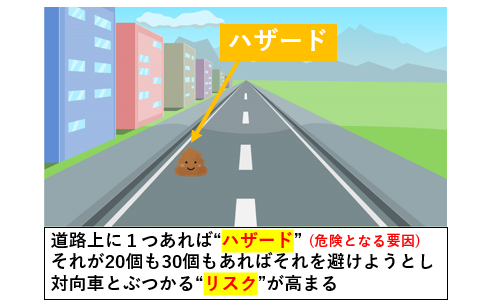

ハザードとリスク

実はこれを理解するにはこの2つを理解する必要があります。

ハザードとリスクは普段は似た言葉ですが、科学では厳密に違います。ハザードは危険となる"可能性"のことです。つまり、IARCが示した夜勤や、赤肉などというグループ2Aと言うのはハザードなんです。

リスクと言うのはそのハザードがどのくらいの頻度、確率で起こるか、というものを掛け合わせたものです。”リスクが高い”と危険になるわけです。

つまり、ハザードだけ示しても何の意味もなさないわけです。実際の日常生活での影響はリスクで評価します。なので、各国では『発癌リスクはない』と結論付けているわけです。

さいごに

いかがでしたか?

ワクチンでもなんでもそうですが、ネガキャンは”ちょっと関係ありそうなコト”を使って印象操作してきます。ベトナム戦争の枯葉剤、ハザードグループ2Aなど、あの手この手です。

薬、ワクチン、除草剤・・・世界中で使われるにことで巨大なお金が動きます。競合他社を蹴落としたいという野望も渦巻いています。

だからこそ私たちは常に情報を見抜く力を磨かねばなりません。

では、また(^.^)