妊娠すると、やって来るつわり。

生理痛もそうですが、男性は経験しないので、女性にしかわからない辛さの1つ。

人によって程度は違いますが、中には入院が必要なほどひどいつわりの人もいます。

今回は最新研究*1を通じてわかったつわりに関して学んでいきましょう~

悪阻

つわりは医学用語では悪阻(おそ)と言います。

一般的に妊娠初期の女性の2/3に見られる*2.とされます。

酷い場合は食事もとれず、栄養不足・脱水となり、ウェルニッケ脳症と呼ばれる状態になる場合もあります。

これはビタミンB1の欠乏により、記憶障害や運動障害が起こり、歩けなくなります。

このように治療が必要となるつわりは妊娠悪阻と呼ばれます。

ところで、つわりの原因は何なのか?

一般的には、妊娠中に産生されるhCGというホルモンが関連しているという説を含め諸説ありますが、はっきりとは解明されていませんでした。

GDF15

2023年になって、つわりの原因がある程度特定されました*3。

英・ケンブリッジ大学の研究によれば、GDF15というホルモンがつわりに関連していると報告しています。

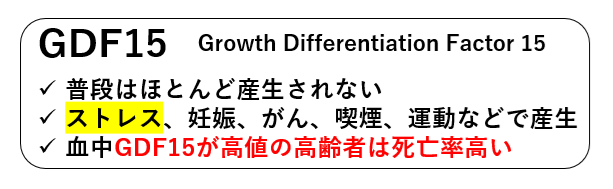

GDFというのは日本語では成長分化因子と呼びます。

GDF15は普段は体内ではほとんど産生されませんが、大きなストレスや負荷がかかると産生されます。例えば、激しい運動、喫煙、がんなどですが、加齢でも増えることがわかっています。

ちなみに、血中のGDF15が高い高齢者は死亡リスクが高い*4ことが知られています。

高齢、がん、などなど 様々な負荷が体にかかった状態だからGDF15が高く、それゆえ死亡リスクが高いということです。

では、このGDFはどのような働きをしているのでしょうか?

毒から体を守る

GDF15は食欲を抑えたり、吐き気を催す作用があることがわかってきました。

僕たちからしたら、「要らんことをするホルモンやな」と思えますが・・・

食中毒の際にも、GDF15が体内で産生され、延髄にある嘔吐中枢に作用し、吐き気を催させます。

吐くことで毒物を体内から追い出そうという自衛をしてくれているのです。

抗がん剤での吐き気も同じようなメカニズムで、細胞を殺すという体にとってかなりキツい”毒”を追い出そうとGDF15が増えているようです。

妊娠中はどうでしょうか?

妊娠すると胎盤が作られます。この胎盤からGDF15が産生されることもわかってきました。そのほとんどは胎児側から出されていることもわかりました。

体内でGDF15が急増するのが妊娠9~10週頃であり、ちょうどつわりが酷くなる時期に合致しています。

赤ちゃん側が、これから胎盤内で臓器などを作っていく過程で、不要な毒物が母体に入らないようにあえて嘔気を催しているようです。

アルコール控えさせるため?生ものによる感染症を防ぐため?などですかな。

つわりがない人?

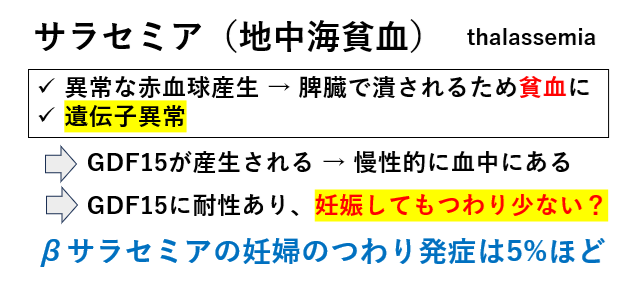

貧血の種類でサラセミアと呼ばれるものがあります。

サラセミアでは、GDF15が産生されることがわかっており、慢性的にGDFが体内である程度作られているわけです。

このような人は、ある程度、GDF15に体が慣れているので、妊娠してもつわりがマシなのでは?と考えられますが・・・

はい、実はそうだったようです。

サラセミアの女性のつわりの頻度はたったの5%程度と非常に低いようです。

ここからもGDF15がつわりの原因と裏付けるようなことが判明しました。

ということは・・・

つわりの予防

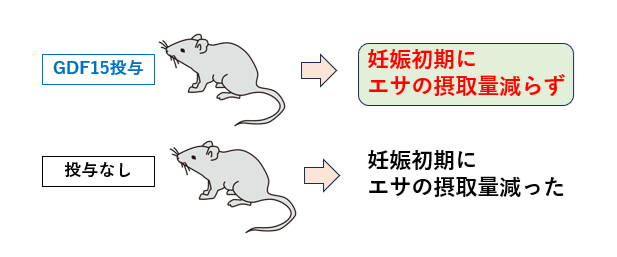

妊娠前にGDF15を投与すれば、耐性ができ、妊娠してもつわりが軽いかな?!

と考えたくなりますね~

そこで、マウスで実験したようで、妊娠前にGDF15を投与していたマウスは、妊娠初期でもエサの食べる量が減らなかったんだそうで、他のマウスは妊娠すると初期に食べる量が落ちる(=つわり)ことも確認されています。

ほんなら人間も、普段からGDF15を投与しておれば、つわりのない未来も????

っていうのがこれからの研究ですね。

もちろん、GDF15の副作用などや、予期せぬ影響を与えるかのせいについて調べないといけないし、まだまだ時間はかかりそうです。

なかなか面白いですな~

では、また(^^♪

*1:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8785858/#:~:text=Nausea%20and%20vomiting%20of%20pregnancy%20(NVP)%20is%20a%20common%20condition,%E2%80%9310.8%25%20of%20pregnant%20women.

*2:Flaxman, Samuel M.; Sherman, Paul W. (2000-06). “Morning Sickness: A Mechanism for Protecting Mother and Embryo” (英語). The Quarterly Review of Biology 75 (2): 113–148