がん治療は、手術・放射線・化学療法(抗がん剤)が3つの柱になります。

その中で、抗がん剤はどんどんと新しい薬が出てくる時代となっており、昔のイメージのような「髪の毛が全部抜け」て、「おえおえ吐いて」というのも少し古いものとなってきました。

それでも、やはり副作用は普段よく使う一般的な薬と比べると段違いにキツいです。

今回は、抗がん剤の用量について考えていきましょう*1。

キツい副作用

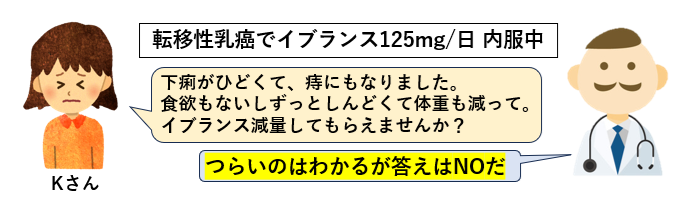

紹介する記事に出てくるKさんは2019年に転移性乳癌で治療し、2セットの放射線治療を終えていました。

イブランスという内服抗がん剤を通常使用量の125mg/日 で処方され、内服を始めました。

その後の2ヶ月は地獄のような日々でした。強い倦怠感、下痢、切れ痔に悩まされ体重は120→95ポンド(54→43kg)に落ちました。

Kさんは主治医に薬の量を減らしてほしいと相談しましたが、答えはNOでした。癌の進行を食い止めるには、決められた量を続けるしかないと。

この医師の気持ちはわかります。データとして減量した場合の効果についてはわからないので、なるべく治療のためには推奨量継続したいということです。

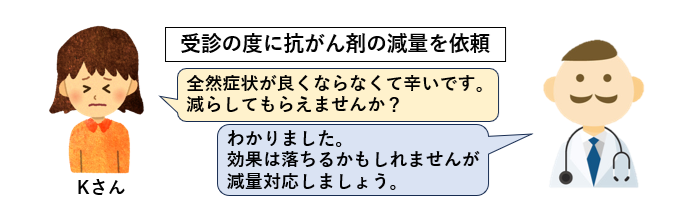

しかし、その後も彼女は受診のたびに主治医に減量を求めたところ、ついにOKが出、100mg/日 になりました。

すると、直後からKさんを悩ませる倦怠感などは軽快していきました。

その後、Kさんは主治医にさらなる減量を求め、その後は75mg/日 となっていますが、現時点で明らかな再発などはありません。

元気になったKさんはヨガをしたり、発展途上国を巡ったり、2023年にはアルプス頂上まで登りました。

※イブランスの標準治療量は125mg/日で、副作用がひどい場合は125→100→75mg/日 への減量が添付文書上で認められています。

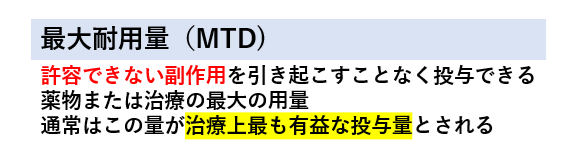

最大耐用量

抗がん剤は、他の一般的な薬とは少し性質が違います。

というのも、癌は容易に命を蝕む強敵です。安全性も去ることながら、可能な限りの「攻撃力」を持たなければ意味がないのです。

抗がん剤に求められるものは、分裂速度の速い細胞を1つでも多く殺すことです。しかし、癌細胞以外の正常細胞もたくさん殺されます。

それゆえ、最大耐用量という概念があります。これは、多くの人がひどすぎる副作用で耐えられなくなる一歩手前のギリギリの量というイメージです。可能な限り多い量を用いて癌と戦うための投与量です。

しかし、人によってはその量でもキツく出る場合があるのです。

新しい抗がん剤で、分子標的薬と呼ばれるものはがん細胞に特有の標的分子を狙い撃ちにすることで、正常細胞の被害が少なく副作用も少ないと考えられがちですが、実際は、薬ごとに様々な副作用がやはりあるんです。

投与量再考

効果もさることながら、抗がん剤で体力を蝕まれ、QOLを損なう代わりに、例えばたった1-2ヶ月だけの延命となると、非常に考えさせられます。

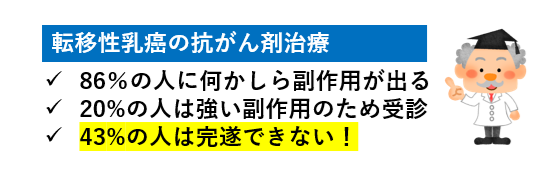

転移性乳癌の患者1221名を調べた研究*2では、86%もの人が少なくとも1つ以上の副作用を経験し、20%の人は強い副作用で緊急受診しています。

また、同じ研究では43%の人が、副作用の為に治療を1回以上見送ったことがあると答えています。

ということは、約半数の人にとって、最大耐用量を行くのはキツすぎる可能性が高く、治療の継続が難しくなる恐れがあるということです。

こうしたことから近年では抗がん剤の投与量について考え直そうという動きが出始めています。

実際、複数の研究からも、減量したイブランスの投与でも、抗腫瘍効果が得られており、さらに副作用(特に白血球減少)が少ないことが実証されています。

減量で延命?!

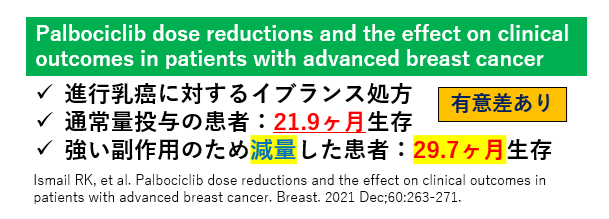

ある研究結果*3に注目が集まっています。

副作用が強く途中で減量した人たちの方が、通常量で続けた人たちよりも余命が長かったというものです。

これから、新たな臨床研究が行われ、転移性乳癌で最初から減量したイブランスで、通常量と比べてどちらが延命効果があるかを調べることになっています。

食品医薬品局(FDA)もこの考え方を後押ししており、様々な抗がん剤での『最適投与量』を追求する研究*4がなされ始めています。

119人の参加したこの研究では、カモンセルチブという抗がん剤を投与量を通常量と減量とで、さらに内服頻度などいくつか設定し比較しました。

投与量によらず、腫瘍の縮小効果は似たようなものでした。しかし、はっきりと減量群では副作用(特に貧血)の頻度が明らかに少なかったのです。

こうした結果からも、米国癌学会は、個人個人に対して調整された投与量、スケジュールを取り入れていくことについて2024年から研究会を開催*5しています。

今までの薬も

こうした研究は活発化し、現在すでに長く使われて薬にも用量再考の目が向けられています。

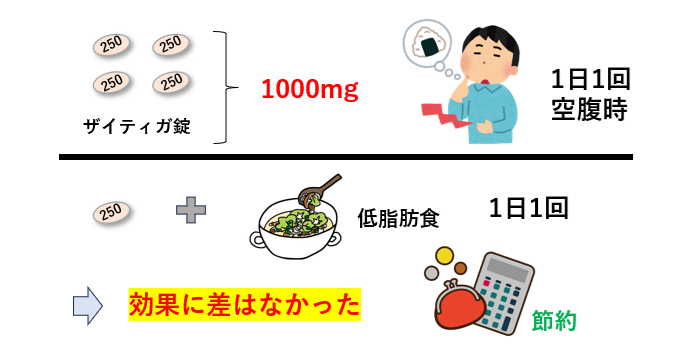

例えば、前立腺癌に使うザイティガという抗がん剤は、標準用量は1000mg/日 です。

この投与量は承認時に『根拠』とされた臨床試験から、決定されたものです。

ザイティガは”空腹時”に250mg錠を4錠、1日1回内服するのが標準です。

というのは、食事中の脂肪と一緒になると血中濃度が高くなりすぎるからです。

そこで、低脂肪食を摂って、少ない用量、例えば250mg錠×1錠/日 だけを内服する研究*6が行われました。

薬の効果を腫瘍マーカーPSAで見ると、なんと、空腹時4錠内服と低脂肪食と1錠内服で大きな変わりがなかったのです。

こうなると、患者の抗がん剤の費用も1/4にでき、効果も大差がないことが分かったのです。

QOL向上へ

医師はガイドライン通り決められた投与量を処方します。

それはガイドラインは医学という科学、すなわちエビデンスの寄せ集めだからです。

そこから逸脱をしたことをするのは、大きな賭けになるからしません。

仮に勝手に少ない量で処方し、後に癌が増大したらどうでしょう?

「あなたが通常量より少ない量で治療したからこうなった」と後ろ指を指される可能性が高いです。

しかし、医師たちも経験上、一定数の人たちには標準投与量が多すぎることを理解しています。副作用のために入院する人だっています。

もし、今回のように低用量にしても、通常量と遜色のない効果が見られるという研究がどんどんと出てくれば、医師たちも投与量を減らしやすくなります。

実際、ある調査*7によると、85%のがん専門医が、抗がん剤の高用量投与は低用量投与よりも常に効果的であるとは考えておらず、97%が柔軟な投与について患者と話し合う意志があると回答しています。

『癌の治療でQOL低下は当たり前』というのも過去のものになるかもしれません。

では、また(^^♪

*1:https://search.app?link=https%3A%2F%2Fwww.cancer.gov%2Fnews-events%2Fcancer-currents-blog%2F2024%2Fcancer-drugs-lower-doses&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl2%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4

*2:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38518184/

*3:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8609048/

*4:https://www.pcori.org/research-results/2023/do-lower-doses-targeted-therapy-help-patients-metastatic-breast-cancer-stay-treatment-longer

*5:https://www.aacr.org/professionals/policy-and-advocacy/regulatory-science-and-policy/events/fda-aacr-workshop-optimizing-dosages-for-oncology-drug-products/

*6:https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2018/prostate-cancer-abiraterone-food-low-dose