健康を意識する人が多い現代、人間ドックなどで全身のがん検索などを行う人も増えています。

医療・科学技術の発展で、誰もが検査を受けやすい時代になったのは喜ばしいことであります。

今回は、「検査過剰」について気をつけなければならないというお話*1を見ていきましょう。

CTでがんに?

アメリカ・カリフォルニア州からの研究を見ていきましょう。

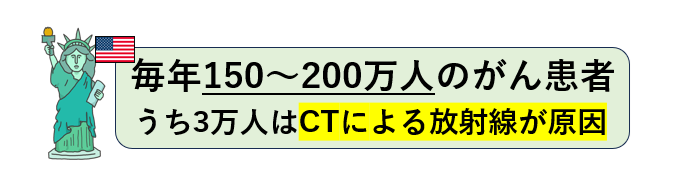

2009年、がん患者の2%はCT撮影による高線量の放射線が原因だ*2という論文が掲載されました。

つまり、アメリカで毎年、CTによる放射線被曝が原因で3万人ががんになっていると推定されています。

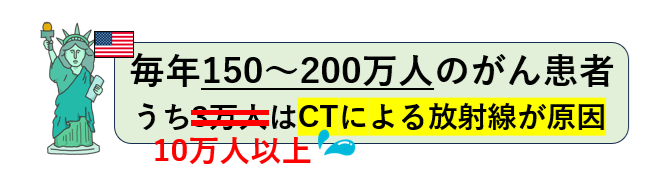

ところが、今回新たに出た研究*3では、CTによる被曝に関連するがん発生は新規がん患者の5%になるとしています。

2018年から2020年にカリフォルニア州で行われたCT検査を調査し、10万3000例が、生涯に渡るCT検査による被曝が原因でがんとなったとしています。

この結果には、正直、驚きを隠せません。

年間10万例

2018年から2020年にカリフォルニア州で行われたCT検査を調査し、10万3000例が、生涯に渡るCT検査による被曝が原因でがんとなったとしています

CT自体は非常に有用な検査で、腫瘍を見つけたり、大きさを経過観察したり、術前の血管の確認など活躍の場は多岐にわたります。

リスクのないものはありません。医療現場では『検査により得られる情報がリスクを大きく上回る』と医師が判断すれば検査を行います。

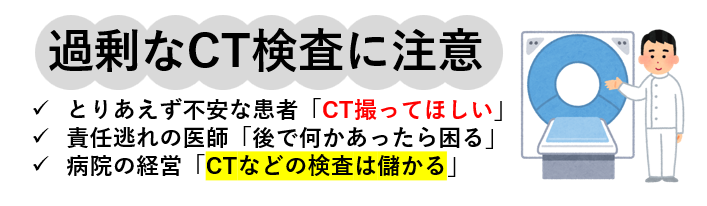

研究者らは、必要以上にCTを行っている問題について言及をしています。

病院の利益のために容易にCTを撮ったり、医師が「がんの見逃し」による訴訟を避けるために撮ったり・・・

CTによる被曝量は機器により大きく違うにも関わらず、細かい制限が置かれていないことも問題視しています。

CTによる被曝量

ここで少しCTによる被曝について学んでおきましょう。

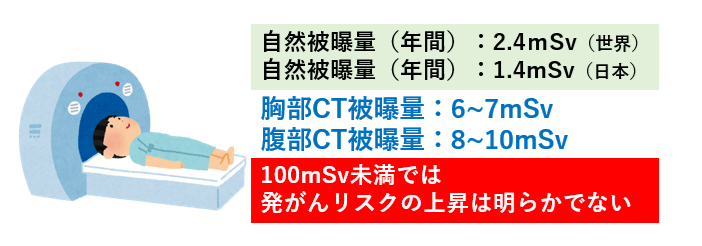

これは撮影部位(頭部、胸部、腹部・・・)によっても異なりますが、1回の検査で5〜30mSv程度とされています。

私達が普通に生活しているだけで自然界から受ける放射線被曝量は1年間で2.4mSv、日本に限れば1.4mSvと言われています。

僕もよく患者さんに被曝量を聞かれたとき、「胸のCTは、1回で自然界の被曝量3〜5年分くらい」と説明しています。

そう聞くと、怖くなりますが、年間100mSv以下の被曝であれば、発がんリスクに大きな影響はないと確認されています。

ですので、治療後経過観察や”怪しい影”の経過観察で年1−2回くらいの検査では大きな心配は要らないし、それ以上に検査として得られる情報の方がメリットが大きいです。

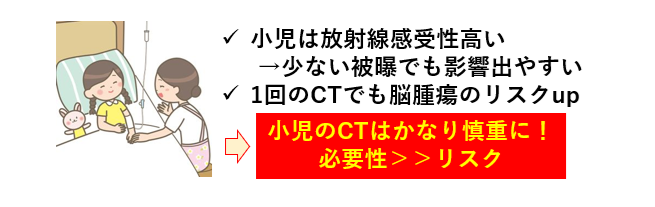

小児は特に慎重に

今回の研究を行った放射線科医Dr. Smith-Bindmanによると、機器によって被曝量の差は大きく、同じ検査でも10〜15倍多く被曝する機器もあるといいます。

検査を受ける患者がその機器での検査でどのくらいの被曝をするかは知る由もありません。

CTが普及し、使う機会が増えたことで、当然ながら小児に使うことも増えています。

子供は、放射線への感受性が大人よりも高いので影響が大きいことが昔から知られています。しかし、体が小さいことから撮影範囲が狭いのでトータルで受ける線量は少ないとも考えられています。

それでも、やはり子供へのCTはかなり慎重になるべきと言われています。

20歳未満ではCTを1回撮るだけでも脳腫瘍のリスクが統計学的有意に上昇する*4ことが確認されています。

また、小さい子はここから先まだまだ年を取ってからCTを撮る機会が多いことも考慮する必要があります。

今回紹介している研究でも、小児は回数が少なくても影響が大きいことが示されています。

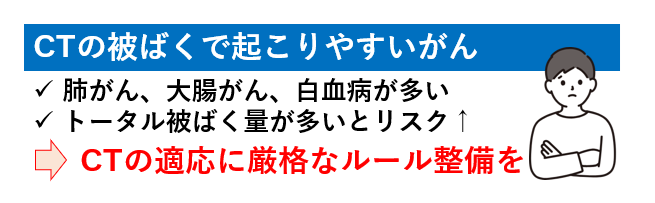

どのがんが増える?

CTなどの放射線によるがんは、あらゆるがん種で起こりえますが、その中でも、肺がん、大腸がん、白血病が多いことも今回の研究でわかりました。

この放射線によるがんは男女差はなく、どの年代であっても同じくらいの割合で発生しているということもわかりました。

CTによる放射線被ばくによるがんのリスクは60代が最大で、10歳未満の小児が最も低かったようです。(ま、これに関しては通常のがんが60代以上で多いことを考えたら当たり前ですね。)

こうした背景からアメリカでは、新たなルール作りが進んでいます。

まずは2027年開始で、機械ごとに違う放射線線量を報告し、院内で情報を開示するように決めました。

また、CT撮影の適応についてももう少し厳格なルール作りをすることも考えられています。

さいごに

いかがでしたか?

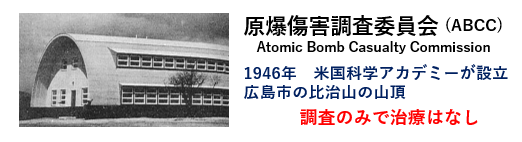

1945年、我が国に落とされた原爆の被爆者を調査するために原爆傷害調査委員会(ABCC)というアメリカの調査団体が設置され、そのデータをもとに現在の医学の放射線量の基準となっています。

放射線とがん化と関連することは、わかっており、どのくらいの被ばくまでならガン化に影響がないかなどが統計をもとに決められました。

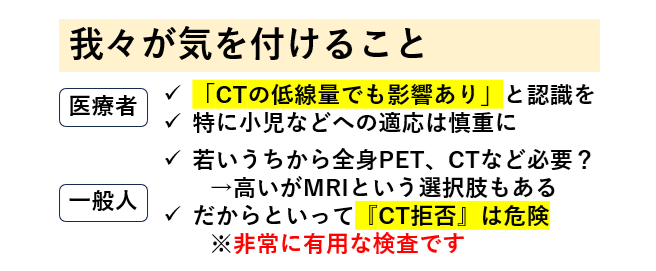

しかし、安全と言われる放射線量であっても、検査などでの繰り返しの被ばくでがんになる人が結構いることもわかってきました。

かといって、CTが有用な検査であることは間違いありません。

症状などから、検査が必要と判断すれば、それにより得られる情報のメリットのほうが大きいからです。

医師が必要と判断したけれど、『CTの被ばくが怖い』と拒否して、がんを見逃すなどなれば本末転倒です。極端にならないようにしましょう。

我々医師も頻回のCTのリスクを再認識し、特に小児などでは必要性はかなり検討すべきです。

また、一般の方においても、人間ドックのオプションで胸腹部CT検査とか、PET-CTってのがありますが、がんの罹患率の低い30−40代の若いうちから毎年受けるのは考えものですね。

なので、国の推奨する「がん検診」を受けるのをベースに、どうしても画像検査もってことならお高いですが、MRIのDWIBSなどをしてみるとかが手の打ちどころでしょうか。

では、また(^o^)ノ