複数の言語を話す人の脳みそってどうなっているんだろう?英語を話すときも、日本語を話すのと同じように容易にやってるの???

こんな疑問を持ったことはありませんか?

今回はそのへんを解き明かしていきましょう♪

母国語は省エネ

外国語を話すときは、言いたいことがうまく言えなかったり、言葉がすぐに出てこなかったり、苦しい経験は皆さんもお有りでしょう。

今回、アメリカからの研究(Cerebral Cortex誌掲載)によると、幼少期にマスターした言語では、脳は省エネモードでお話できることが示されました。

これは、経験則から誰もが知っている事実ですね。

そして、この研究ではさらにおもしろい事実がわかったのです。

マルチリンガルの人が母国語を話すときは、その言語だけしか話せない人と比べて、脳の活動が少なかったのです。

つまり、英語が喋れる日本人は日本語を喋る時に、他の人よりも省エネで話せているのです。

研究の詳細を少し見ていきましょう*1。

5ヶ国語以上

マサチューセッツ工科大学で行われた今回の研究、その被検者は少なくとも5ヶ国語以上話せる30人が集められました。

この私、英語と韓国語と、少しだけイタリア語を話せ、ドイツ語が少しわかるだけでマルチリンガルと名乗っているのがおこがましく思えてきますが(笑)

それはさておき、この30人の中でも、8か国語少しずつ話せる人もいたり、5か国語をネイティブレベルに話せたりと、みんなその熟達度には差がありました。

しかし、1点だけ共通していることがありました。それは、誰も小児期からマルチリンガルだったわけではないのです。

要は、親の仕事で、アメリカ、フランス、イタリア、ロシア、中国と転々として小児期に習得したわけでなく、自ら勉強し、練習し習得したものです。

MRIで確認

さて、研究の中では、聖書や『不思議の国のアリス』にある一節などを8つの言語で聞かされました。8つの中にはいくつかは被検者らが全く話せない言語も含まれています。

そして、その間の脳の神経活動をMRIを用いて分析しました。

すると、マルチリンガルの被検者らの神経活動は、言語ごとに違った反応を見せたのです。

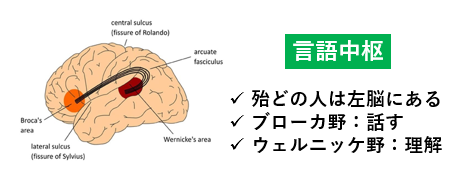

言語中枢(ブローカ野やウェルニッケ野)はほとんどの場合、左脳にあります。

この部位の反応を見てみたところ、自分が得意とする外国語を耳にしたときに、最も活発になりました。

その一方で、母国語を聞いたときはほとんど反応しなかったのです。

これについては、研究者らの仮説によると、小児期から身についている母国語は最小限の努力で処理できるよう『省エネ』化されているのだろうと。

MDネットワーク

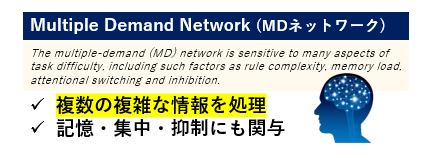

前頭葉と頭頂葉全体に広がっているmultiple demand (MD) network というものが存在していて、一度に複数の複雑な情報を処理したりするときや精神的な問題に対応するときに活発化します。

マルチリンガルの人たちは、外国語を聞いたときにこのMDネットワークも活性化されていることが今回の研究で分かったのです。

つまり、母国語以外の言語を聞いたときには、『複雑な問題を解決』しようと脳が頑張っているのです。なので、マルチリンガルの人にとっても、母国語と非母国語は大きな差があるのです。

そして、もう一点、重要なことがあります。

このようにMDネットワークが働いているということは、マルチリンガルの人は、外国語に触れる度に常に脳を刺激し、進化させているのです。

実際、マルチリンガルの人はアルツハイマー型認知症の発症時期が単一言語話者よりも遅い*2ことがわかっています。

まとめ

マルチリンガルの人にとっても、外国語は母国語とはやはり違う。

母国語は省エネであるが、マルチリンガルの人にとっては、母国語のみの話者よりもさらに省エネで話すことができる。

マルチリンガルの人は、自分の”知っている”外国語を耳にする度に、MDNが活発化し、脳を刺激し続けている。

マルチリンガルの人は認知症になるのも遅い。

ペラペラになれなくても外国語を勉強することは、脳を刺激し、認知症を遅らせれる

ということで、外国語の勉強始めてみてはいかがでしょうか~

では、また(^^♪

▼外国語マスター記事一覧▼